高齢者と賃貸住宅の問題

#住居

2021.12.27

現在、高齢者のみの世帯が新しくアパートなどを借りることは非常に困難だといわれています。賃貸住宅が不足しているという訳ではなく、空き部屋はあるのに断られてしまうという事も少なくありません。

なぜ高齢者の入居は難しいのでしょうか。

空いていても借りられない

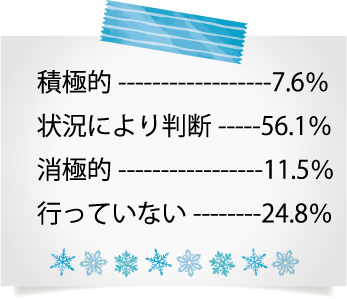

全国宅地建物取引業協会連合会の調べによると、賃貸住宅への高齢者の斡旋状況の回答は、

となっています。

「消極的」「行っていない」と回答した約35%の貸主は、高齢者であるという理由で実質的に入居を断っているという状況です。

また「状況により判断」という回答が56%となっていますが、こちらも入居に際して条件を厳しくしている場合が多くみられるため、「近隣に近しい親族がいない」「持病がある」「一人暮らしである」というような場合は、入居先を探すのことが非常に困難です。

貸主側のリスク

高齢者に対する入居を断ったり、条件を厳しくしたりするのは、もちろん理由があります。

それは貸主側のリスクが大きいことです。

例えば、

① 入居者が認知症になってしまい、近隣住民とのトラブルが頻発。結果、同じアパートの別の入居者が退去してしまった。

② 入居者が孤独死。発見が遅れたため特殊清掃が必要になったうえ、「事故物件」となってしまった。

2例とも、貸主の負担や収益減が大きくなるため、そういった事態が起こりやすい高齢者の入居拒否につながります。

また、その他に貸主のリスクになるのが、家賃滞納に関わる問題です。

家賃の滞納自体は、認知症による滞納等はあるにせよ、高齢者だから特別発生しやすいというわけではありません。問題はそのあとにあります。

通常は、家賃の滞納が続けば、貸主は退去を求められます。借主が応じない場合は、貸主は裁判所に対し、明け渡しの訴えを起こし、それでも応じてもらえない場合は強制執行の手続きをとります。

しかし、その後の転居先が見つからない高齢者を強制的に追い出すことは、命の危険が高いため、強制執行がされないことも多々あります。その場合、家賃も払ってもらえず、退去もしてもらえずということが起こります。

一見すると、双方の関係性は貸主が強くみえますが、実際には法律により保護されている借主のほうが圧倒的に強いため、リスクが大きい高齢者の入居を断るという判断につながってしまいます。

今後、高齢者の入居の問題はより重大になっていくことが予測されます。

この問題の解決にあたっては、貸主を保護するような施策を打ち出していくことが、結果的に借主のためにもなるのではと考えられます。